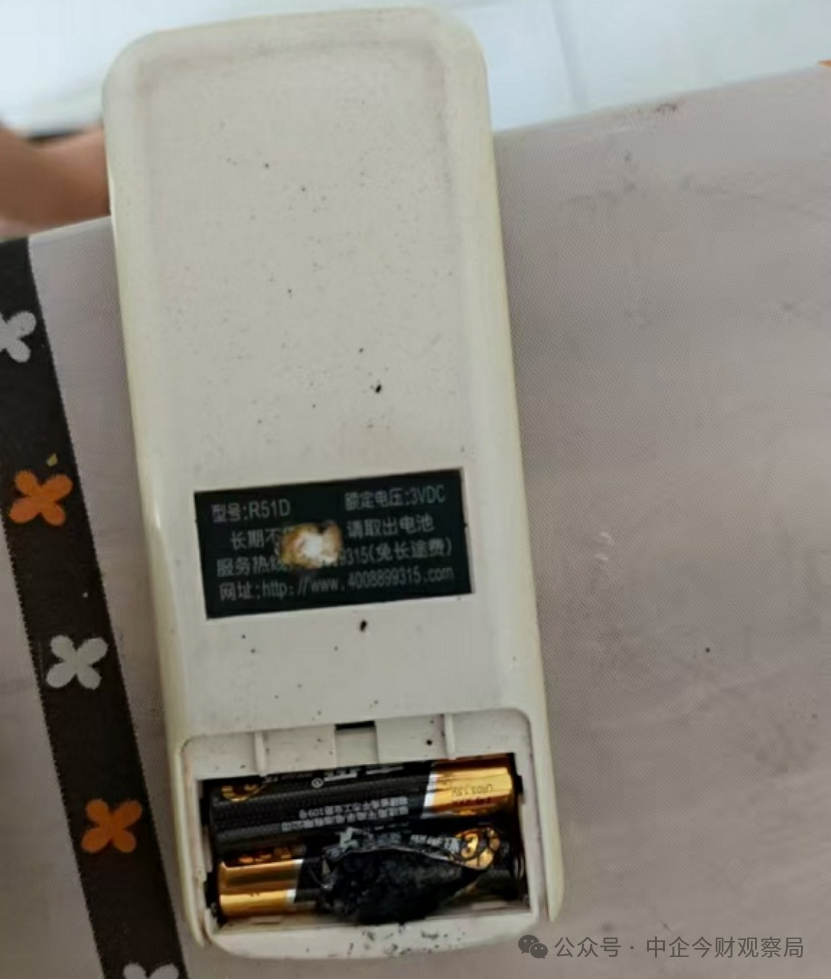

“嘭的一声,遥控器后盖被炸飞了!”近日,消费者王先生向记者反映,其家中遥控器内使用的南孚电池突然发生爆炸,不仅导致遥控器损毁,更令家中孩子受到严重惊吓。然而,令他未曾想到的是,维权之路,竟比那一声爆炸还要令人心寒。

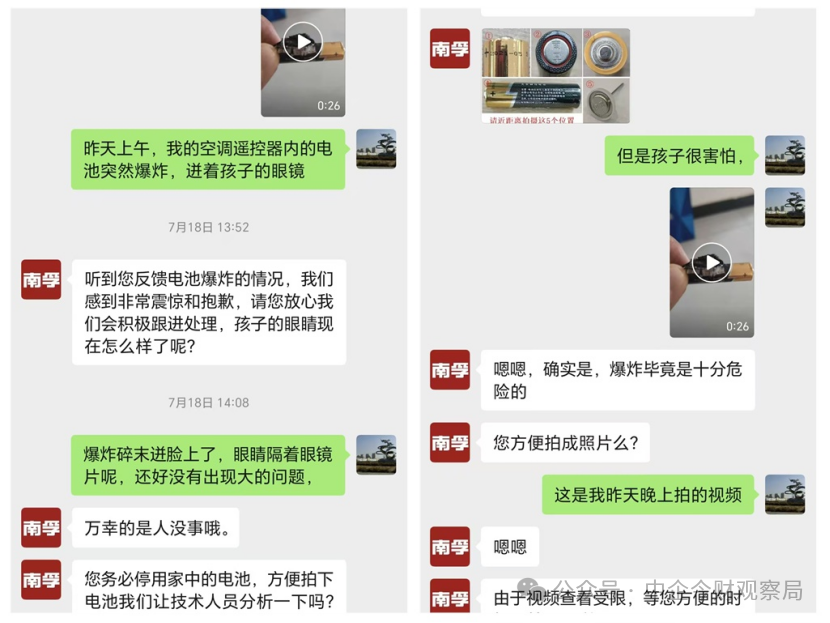

事发于今年7月18日,王先生立即通过南孚电池官方公众号联系客服。然而,客服人员在未见实物、仅凭用户提供的电池照片后,便迅速给出“假货”的判断。

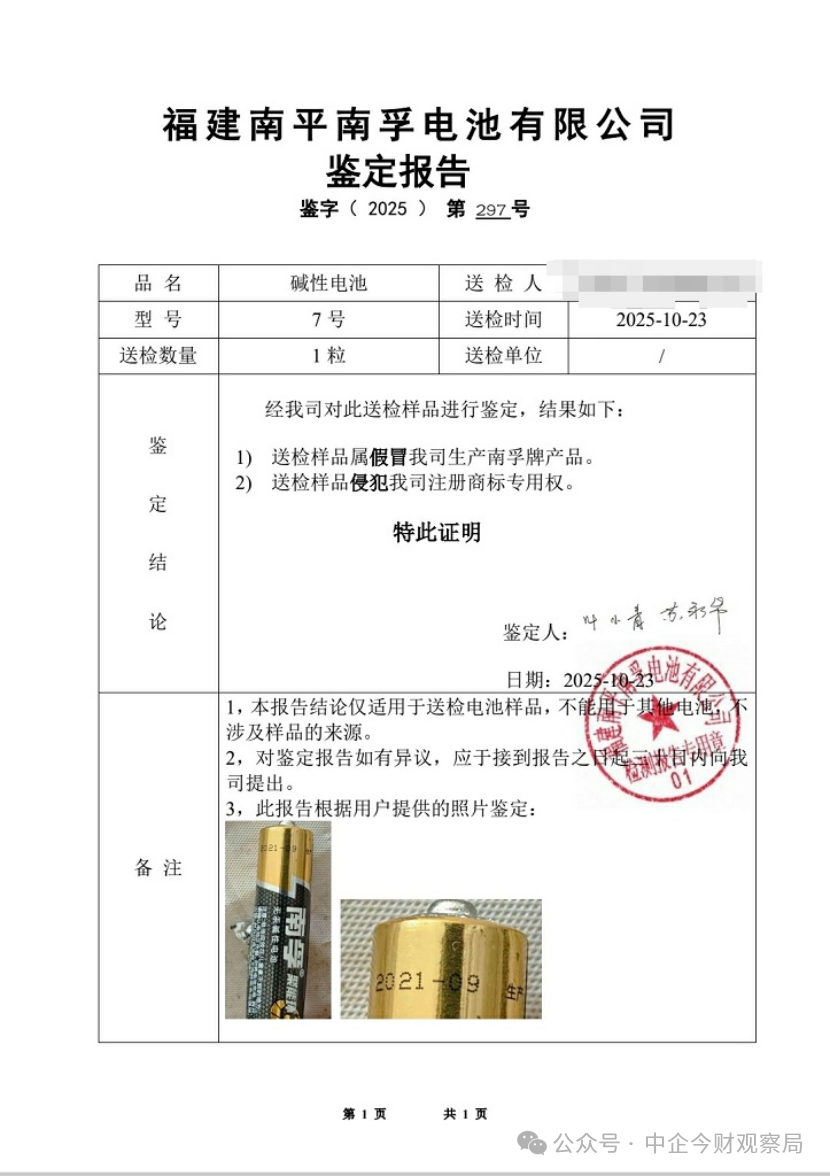

2025年10月22日,王先生要求南孚公司出具书面鉴定报告。仅隔一日,一份落款日期为2025年10月23日的《福建南平南孚电池有限公司鉴定报告》(鉴字(2025)第297号)便送达王先生手中。报告结论明确写道:“送检样品属假冒我司生产南孚牌产品”,并称“侵犯我司注册商标专用权”。

一纸报告,看似为事件画上了“句号”,却引发了消费者对品牌责任与鉴定公正性的广泛质疑。

尽管报告看似“权威”,真的能够成为南孚公司的“免责金牌”吗?记者梳理发现:

一、鉴定方法极不科学——“以图鉴物”如隔空诊脉

真伪鉴定本应依赖对实物细节的全面检验,包括工艺特征、尺寸重量、电化学性能、材质触感等。仅凭照片进行判断,无异于“隔空诊脉”,结论缺乏最基本的物理与化学数据支撑。

二、鉴定过程全无——“黑箱操作”难服众

报告仅有结论,未附任何鉴定过程、特征比对或技术分析。究竟是与正品在哪些具体细节上存在差异?公众无从得知,其结论的武断性与专横性令人质疑。

三、送检样本从何而来?——明目张胆“弄虚作假”

报告显示送检电池“1粒”。但南孚公司从未要求王先生邮寄过涉事电池,从天而降的样本电池,究竟从何而来?

四、鉴定主体不公——“运动员兼裁判员”

报告由南孚公司自行出具,属于利益相关方自我鉴定。在缺乏第三方监督的情况下,其公正性备受质疑。

五、日期逻辑矛盾——“一日完成”神速鉴定

送检、检验、出具报告均在10月23日当天完成。对于需严谨技术分析的鉴定流程而言,如此“高效率”令人难以信服,不禁怀疑:是真鉴真验?还是早已预设结论?

六、法律证据效力薄弱——“一纸空文”难成依据

由于鉴定方法与程序存在重大瑕疵,该报告在司法或行政执法中难以作为有效证据,更像是一纸“免责声明”。

记者观察:品牌责任不应止于“鉴定为假”

南孚作为家喻户晓的国民品牌,在打假维权方面确有责任。然而,当“产品出事—客服看图—出具假货报告”成为标准应对流程,品牌是否正在将“打假”异化为“甩锅”的公关手段?

一次电池爆炸,炸开的不仅是一台遥控器,更是消费者对品牌信任的裂痕。当企业习惯于用“鉴定报告”作为挡箭牌,我们不得不追问:在知识产权保护之外,普通消费者的安全与权益,究竟该由谁来守护?

南孚公司的这份报告,不应是事件的终点,而应是全社会审视企业责任、推动建立更公正消费维权机制的起点。对此,记者将持续关注事件进展。

0310-3111082

0310-3111082 3047798688@qq.com

3047798688@qq.com